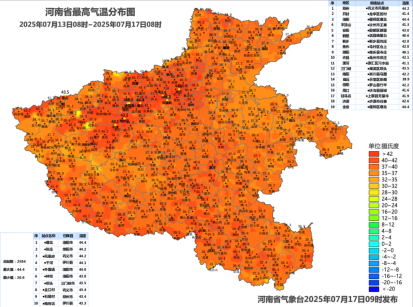

当42℃的热浪裹挟着中原大地的湿气席卷郑州,汗水如溪流般淌下,你抓起水杯猛灌——却越喝越渴,腹中饱胀,喉咙深处依然干得发烫。这种矛盾感,恰是身体发出的求救信号:高温疯狂消耗着你的“津液”,而普通的白水,在此刻更像匆匆过客,难以在焦渴的“土地”上真正停留、滋养。

一、无效补水之谜:

中医“津液”观与体液失衡的科学透视

中医对此早有洞见:“暑为阳邪,其性炎热,易耗气伤津。”单纯补充大量白水,非但不能有效转化为身体可利用的“津液”,反而可能冲淡胃液,加重脾胃运化水湿的负担。

二、酸梅汤:

破解困局的东方“天然电解质平衡饮”

真正的解暑密码,就藏在一杯看似寻常的琥珀色液体——酸梅汤之中。它绝非简单的酸甜饮料,而是融合了中医“酸甘化阴”“敛汗生津”智慧,并暗合现代营养学原理的“天然电解质平衡饮”。

乌梅:生津止渴,扮演“敛汗守门人”,温和收敛过度张开的汗孔,减少宝贵津液的无谓流失,截断“越汗越虚”的恶性循环。

陈皮:芳香醒脾,如同一位高效的“调度员”,化解湿浊对脾胃功能的阻滞,确保补充的津液和养分能被有效吸收运化。

甘草:甘草味甘性平,能补脾益气,清热解毒,调和诸药。其甘味与乌梅的酸味结合,化身“生津催化剂”,化生滋养人体的阴液(津液、精血)。

山楂:擅长消食化积,行气散瘀。在酸梅汤中,辅助消化(尤其针对夏季可能的油腻饮食),增添风味层次,其有机酸成分也参与生津。

三、古方今用:

经典配方的智慧调适

传统酸梅汤基础方(乌梅、山楂、甘草、陈皮、冰糖)已历经千年验证。针对现代都市人普遍面临的健康挑战(如糖摄入过量)及郑州等地暑季湿热的特殊气候,精进配方尤为重要:

减糖增清爽:传统配方依赖冰糖提供甜味和“甘”的属性。现代改良强调大幅降低糖分,避免甜腻助湿生痰,也利于体重和血糖管理。

桑葚增色添益:加入桑葚(滋阴补血、生津润燥)以替代部分糖的用量,增强养阴效果,口感更清爽复合。

因地微调:可酌加茯苓以祛湿,菊花、栀子以增清凉。

四、智慧饮用:

因人制宜的养生法则

酸梅汤虽好,但非万能神水。“三因制宜”(因人、因地、因时)是中医养生的精髓,饮用也需个性化:

1.胃酸过多者,去山楂,加桂花3g,忌空腹饮用;

2.糖尿病患者,甘草减半,加罗汉果1个,禁用冰糖/蜂蜜;

3.儿童需稀释1倍,每日≤200ml,忌替代白开水;

4.阳虚怕冷人群,加生姜2片,煮沸40分钟,忌冰镇。

结语:古老智慧的清凉馈赠

当热浪与湿气交织,将人困于黏稠的暑热之中,不妨让这碗琥珀色的古老智慧,成为你抵御酷暑的“液体空调”,在燥热中觅得一份源自平衡的沁心之凉。